编者按:本文来自微信公众号“深几度”(ID:deepchanpin),找邦企头条经授权发布。

采访|吴俊宇 萧凉

撰稿|吴俊宇

Douleur exquise,一个无法翻译的法文词汇。

在医学上,指局部的剧烈疼痛。在情感上,指失去一个人,或明知爱一个人而不可得,却仍无法割舍,无时无刻不渴望待在对方身旁的椎心之痛。

《Douleur exquise》也是法国作家和艺术家苏菲卡尔在1984年所出版的一本游记,她怀揣着和普通人一样的失恋痛苦,通过旅行和思考,用另类的文字和影像,记录和剖析分手前92天,分手后99天的全过程。正如本书台版文案写的那样:

“艺术家将二十年前的一场心碎分手,变成一部诗意、动人,甚至带着幽默的艺术作品。这既是一场艺术演出,也是女性以精神及想象克服伤痛的计谋。”

这本书成为了人们的“失恋必读物”,很多人追随苏菲卡尔对痛苦的求索,来纾解发生在自己身上的痛苦。苏菲卡尔本人也因为对痛苦的极致理解,获得了包括哈苏摄影奖在内的无数褒赞。

多年以后,艺术家黄莺翻开了这本书,正在疫情期间,每天从新闻中听到无数坏消息的她,再次回想起艺术家的责任:用“出格”的方式,为大众承担和表达难以名状的痛苦,并探索精神层面前进的方向。

痛苦与突破

你或许在幻艺术中心见过新媒体艺术展《十三场梦境》;或许在2018年俄罗斯世界杯期间,见过首都国际机场T3航站楼的艺术装置“镜球”;或许还在国贸商城见过大型装置艺术作品W·Love。

黄莺与她的爱人在峰的艺术作品,时常出现在一个个地标之中。

除了这些公共艺术项目,他们的艺术作品,也在悉尼白兔美术馆、北京今日美术馆、巴西奥斯卡尼迈耶美术馆等举办的国际顶级艺术展览中亮相,并且拥有很高的国际声誉。

和当下占据了社会主流话语权的企业家、创业者、娱乐明星不同, 当代艺术背后的创作者往往相对低调,甚至充满某种神秘感。他们的语言模式、思维模式以及情感模式,也并非大众所熟知。

他们对自由的大胆追求,是我们每一个人所心驰神往的状态,有时这也是理解艺术的门槛。但艺术又何曾需要理解标准答案,那些艺术专业术语,只属于艺术专业学术。无论是电影、文学还是画作,大众都能从这些艺术中找到对自己的意义。

而黄莺和在峰所做的,就是用自己对痛苦的理解和表达,帮助大众直面痛苦这件事。

常人往往无法理解艺术家。艺术家存在的真正价值,往往无关金钱也无关名利。艺术家的存在,其实是为了帮助公众唤醒内心,让他们真正寻找到人生的价值和意义所在。

用雅斯贝尔斯的话来说:它本质意味着,一棵树摇动另一棵树。一朵云推动另一朵云,一个灵魂唤醒另一个灵魂。

“艺术家可能有时自寻烦恼,能看到别人看不到的黑洞,不可能像平常人那样醉生梦死快乐地生活,他老想摇醒那些人,但那些人不想醒。”黄莺纤细的手腕晃动着,肢体没那么有力,但语气和表情却很坚定。

黄莺时常无法准确表达内心的感受。

在视频对话中,这位优雅的女性时常希望试图抒发一些东西,但却总有种被堵住的感觉。采访偶尔会进入短暂的缄默。

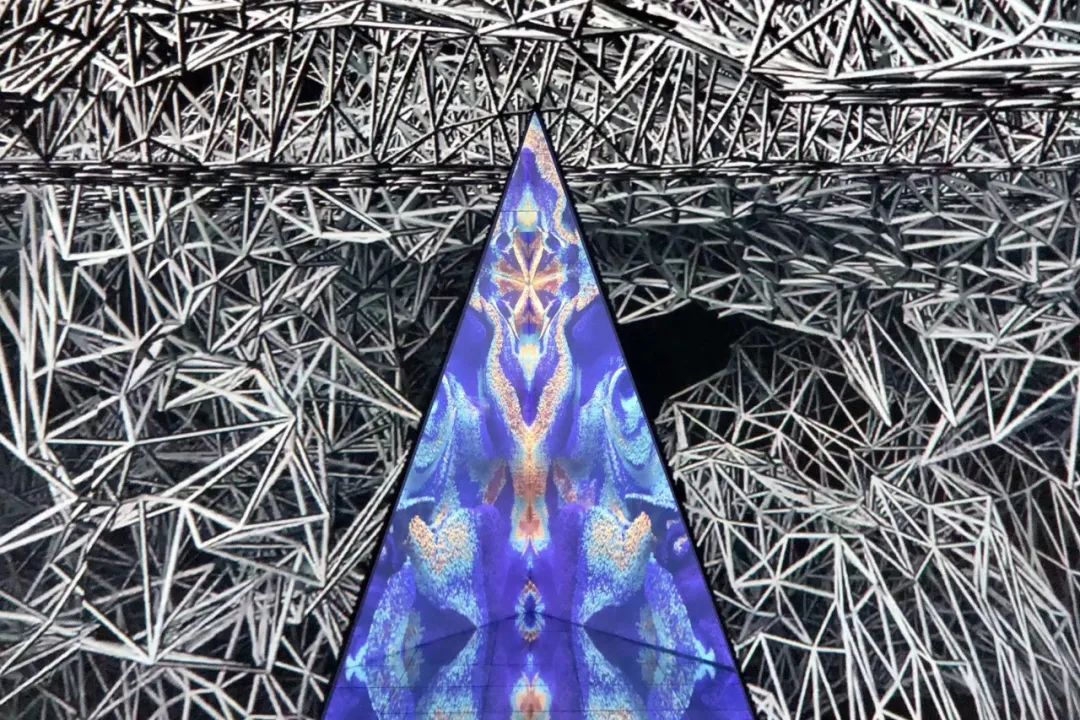

《十三场梦境》2018年

这并不代表她没有想法,犀利与澎湃潜藏在心中。她的作品极具张力和锐度,又被瑰丽与魔幻所渲染,这才是她真实的内心世界。

黄莺油画创作出身,艺术感悟力强,偏感性,崇尚极少主义。在峰的专业是理科和艺术史,偏理性,逻辑较强,崇尚极繁主义。后者在技术上丰富了创作维度,前者则是运用个人判断负责断舍离。

“艺术和技术从来就没有真正分离过,界限是人为的偏见和认识局限。”

他们的共同点在于,不断寻求变化,通过打破、颠覆、与众不同的方式让作品不断生长。创作者本人也在尝试突破自我认知边界。对自我认知和对艺术认知的改变,这十年来,黄莺在峰积极尝试走出艺术圈,做更多的跨领域合作。

这种打破、颠覆、与众不同实则是一次又一次攀登创作之峰,以求艺术“啼叫”的过程。一批人也因此受到启发,从中探寻生命的意义,寻找自我的价值。

不要做以前做过的事情

生活中的痛苦,往往因为机械、枯燥、无趣,以及螺丝钉式的不自由。日复一日的辛劳只会造就倦怠甚至是失去生命力。我们总是希望在日常中寻找到自我突破,以此找到自我价值。

艺术家更是一群厌恶重复的人。

任何艺术创作都是在吸纳前人思想,丰富个人阅历的过程中不断前进的。

这是打破自我、重构自我,一次次面临至暗时刻,又重新迎来灵感曙光的过程。用黄莺的话来说,“当代艺术一定要变化、突破、与众不同,不要做以前做过的事情。”

打破与重构,这恰恰也是“精要主义”在黄莺身上的展现。

从2004年参加全国性艺术展览开始,黄莺创作经历了三个阶段的变化。媒介形态也涉及油画、摄影、影像、新媒体、装置等。王阳明所说的“见自己、见众生、见天地”在三个阶段的创作中得到了展现。

第一个阶段是“见自己”。此时的载体主要是油画。她在油画这个“仅仅与自己对话”的媒介形态中徘徊了十年。油画二维空间承载内容有限,2011年黄莺开始尝试数码绘画,风格走向象征主义。这种频繁运用象征手法暗示内心,构筑幻觉与意向的方式让她积累了面向下阶段的经验。

第二个阶段是“见众生”。2012年初在今日美术馆的个展《仙镜》达到了新突破。她以摄影和影像形式展开表达,把个人的身体和形象融合作为创作载体,通过数字技术拼接合成,制造了一幅具备东方美学和现代艺术交融的阴郁诡谲。

《仙境 No.7》2011年

冷酷仙境中,黄莺的身体与自然交织,她看似以变异的方式进入了世外桃源,然而这里却更为冷酷孤寂。这是她对2003年“非典”的思考,也是对人类与自然对抗、妥协和变异乃至现代商业社会尔虞我诈、急功近利的现实反思。在流动影像中,思考和情感得到全部宣泄。

第三个阶段是“见天地”。旅行往往是灵感的来源。《仙镜》之后,黄莺与在峰选择逃离固有环境,在日常生活外的空间寻求新的感受与经历。俩人的足迹因此遍布世界。

在这个阶段中,在峰更深融入了黄莺的创作,一方面他把更多前沿技术引入,另一方面则是帮黄莺打破固有的圈层,进入更广泛的社会、公共艺术领域。

他对黄莺而言,不仅仅是精神上的伴侣,在创作和作品实现上更是互补。黄莺的痛苦在在峰的引导下得到了更高维度的表达。

在峰利用计算机编程重组旅行中所拍摄、录制的影像作品,通过数字技术让这些作品在程序之中自然生长。过往具象的表达被技术碾碎了,被具备形象思维的编程人员重新编码,光影和水波在代码中游荡,最终落地到了艺术装置或数字绘画作品中。

数字技术带来的变幻莫测使得创作者不再具备绝对控制权,计算机有自己的逻辑和语言,这就像诺伯特·维纳的控制论,一个变量可以调节,另一个则不可控。

计算机技术为黄莺提供营造了一个一个非常抽象化,但却和她情感沟通更丰富的方式。黄莺需要在不可控带来的未知与兴奋中展开选择——代表女性主义的三角形,恰恰是在代码演变过程中被她在内心深处所觉察的抽象符号。

事实上,美国著名女性主义艺术家朱迪·芝加哥的代表作《晚宴》曾以象征女性生殖器的符号三角形为框架展开一系列创作。追根溯源,二战德国集中营中倒转的黑色三角形就曾被女同性恋或女权主义者视为自豪和团结的标志。

黄莺2017年在巴西库里蒂巴双年展中呈现的《无象》渐渐凸显了这个元素,通过数字技术消解了符号的性别属性,它更为开放自由,可以自我生长。2019年的沉浸式展览《十三场梦境》更是在多个作品中被使用。其中最具代表性的是Deepink投影映射装置——一颗钻石外形的“数字之心”,观众可以参与其中和作品互动。

《Deepink》2018年

这个作品希望阐述的是数字时代情感的归宿,在互联网泛滥的今日,我们渐渐失去了“爱的自信力”。

“这颗变幻莫测的数字之心似乎摸不着、参不透,也无法追逐,甚至还有几分虚幻和冰冷。然而,总有一个个年轻男女观众会站在作品下,得到不同的颜色和答案。”作为女性,黄莺有着自己的思考。不管时代如何变化,我们依然期待探寻自己对爱所认知的的答案。

“艺术提供了一种非常态的体验,当你回到常态,你会对之前的现实和自我有重新的认知。”

三个阶段,黄莺和在峰对世界的思考在不断深入,从过去的自我表达,到后来的情感宣泄,再到如今的互动、包容以及带领观众主动思考成为作品中的主角,黄莺从过往创作中所展现的迷惘、悲观、自恋中一点点走出来,“爱、包容、开放”则是逐渐深入。

让一部分人先出格起来

我们在工作生活中往往被996所围困,被007所规训。几乎不敢用任何出格的方式去展开自我表达。因为任何出格可能都意味着工作生活的倾覆。

不敢在客户面前出格,也不敢在老板面前出格。我们甚至愈加缺乏对庸常生活的反思能力,而是沉浸在消费娱乐中无法自拔。

这样的生活需要艺术家来唤醒。

普通人或许难以意识到自己牢笼般的生存处境。只有真正关心人类的人才会关注普通人的真实生存状态,而不是把普通人当成是榨取金钱的工具。他们往往希望用更尖锐的声音去唤醒世人的思想。

他们选择“爱、包容、开放”,他们着眼于更宽阔的世界——这不可避免与这次疫情的反思有着密切联系。

用今日欧洲乃至世界最引人瞩目的公共知识分子之一齐泽克的话来说:

置身疫情,要永远着眼于全球性景观。

今年3月,《三联生活周刊》和齐泽克的对话谈到,当下世界面临三重危机:

医疗危机、经济危机,外加(切勿低估的)心理健康危机。最大的危险在于以疫情为名,实施看似合理实则野蛮的行径,例如“放弃对老者和弱者的照料”或是简单接受“适者生存”这一逻辑。

这些现实危机大众尚未警觉,但是以齐泽克为代表的知识分子却已经清晰预见。

实际上,这也是黄莺和在峰正在面临的问题。年前,黄莺和在峰原本受澳洲旅游局的邀请,计划在今年2月中旬在西澳旅行体验,创作一件新媒体作品展出。但由于因为疫情,订票航班一再更改,直到澳洲关闭大门,委托因不可抗拒力暂停。

相比个人境遇,黄莺更忧虑的是,虚拟世界变成了主体,虚拟世界的喧嚣和亲密代替了现实世界的空荡和不安,全球化景观似乎一夜间清晰可见。过去人们一直将现实作为虚拟回路,把虚拟世界延伸到现实空间中。但现在一切在颠倒,大众似乎成了依附网络终端的电子羊。

她在创作瓶颈期中,期待着对新的主题展开思考。

“艺术家、艺术表达,本来就不能温和,温和等于平庸,它必须得要出格、出格、出格”。采访中,黄莺用柔和的语调同时说了三个“出格”,她在不断在尝试抗争与自省,试图把自己情绪中的痛感释放出来,以此引起身边人的反思。

黄莺深受一批思想家、艺术家的影响,她向往奥基芙的纯粹,崇尚小野洋子的女性爆发力,也着迷于马尔克斯的诡谲以及博尔赫斯的想象力。

在当下的疫情时代,她更是认同杜尚对不断重复发生的事情感到厌倦的“laziness”(怠惰感)。

某种意义上说,杜尚其实就是“精要主义”的历史先驱,他可以在极少主义和极繁主义之间穿梭往来,在达芬奇《蒙娜丽莎》的微笑上添上两笔胡须便成就了《带胡须的蒙娜丽莎》这一旷世名作,被誉为“反艺术的艺术家”。

杜尚这种怠惰并不意味着放弃艺术的失语,而是意味着更有力、更出格的表达。

疫情期间大量活动都无法正常启动,对黄莺和在峰这样的新媒体艺术家而言,展览无法展开,作品无法在现实空间中呈现,他们开始在虚拟空间中寻找更多媒介载体。

从公共层面上看,在疫情时代,每一个网络上的发泄者,都似乎变成了数据,或者是被商业分析的对象,人的个性被淹没和消解。

“你很无奈,个人力量太过渺小,人们都身处共同的困境之中。”但黄莺依旧有着自己必须表达的欲望,她愈加明晰的三角的符号,代表着锋利和向上,这是她骨子里无法拔出的叛逆。

在疫情期间,她沉浸在奥尔加·托卡尔丘克的《云游》中,希望用碎片化的叙事代替线性叙事,对地表的探索和对身体内部的探索交织起来,她还在和凯瑟琳·海勒共同思考《我们何以成为后人类》,希望探究我们的身体在信息时代未来的命运。

这些,都与这场疫情的反思相关。精要主义的自我突破、自我重构的精神会继续雕刻其中,也将是黄莺下一场痛苦、有力且出格的表达。